Wie konnte der Mensch im Laufe der Evolution eigene Kulturleistungen hevorbringen, die so nicht in der Umwelt vorhanden waren? Worin besteht der Zusammenhang zur digitalen Kultur, was Lernen und soziale Kommunikation anbelangt? Um derartige Fragen geht es im Interview mit dem Innsbrucker Psychiater und Humanethologen Dr. Gerhard Medicus.Als ich vor einiger Zeit das Buch „Was uns Menschen verbindet. Humanethologische Angebote zur Verständigung zwischen Leib- und Seelenwissenschaften“ von Dr. Gerhard Medicus las, in dem Zusammenhänge zwischen Biologie, Psychologie und Philosophie in der Entwicklung des Menschen vermittelt werden, kam mir die Idee, einige wesentliche Aspekte des Buches von Medicus auf die digitale Kultur zu beziehen.

Wie konnte der Mensch im Laufe der Evolution eigene Kulturleistungen hevorbringen, die so nicht in der Umwelt vorhanden waren? Worin besteht der Zusammenhang zur digitalen Kultur, was Lernen und soziale Kommunikation anbelangt? Um derartige Fragen geht es im Interview mit dem Innsbrucker Psychiater und Humanethologen Dr. Gerhard Medicus.Als ich vor einiger Zeit das Buch „Was uns Menschen verbindet. Humanethologische Angebote zur Verständigung zwischen Leib- und Seelenwissenschaften“ von Dr. Gerhard Medicus las, in dem Zusammenhänge zwischen Biologie, Psychologie und Philosophie in der Entwicklung des Menschen vermittelt werden, kam mir die Idee, einige wesentliche Aspekte des Buches von Medicus auf die digitale Kultur zu beziehen.

Medicus versucht in seinem Buch, eine Brücke zwischen Natur- und Geisteswissenschaften zu schlagen. Seine Begründung dafür: „Mit der Zunahme des Wissens in allen Bereichen, insbesondere in den Naturwissenschaften, werden die Teilbereiche immer kleiner − Zusammenschau ist gefragt“. Dies wird im Buch an einer Reihe von Beispielen angeführt: an der Evolution freiheitserweiternder Leistungen wie Lernen, Reflexion und Kultur oder an Aspekten des Sozial- und Bindungsverhaltens des Menschen.

Im Interview geht es zunächst um den wissenschaftlichen Blick auf die Entwicklung des Menschen zwischen Geistes- und Naturwissenschaften, bevor Lernen und Prozesse der Digitalisierung aus evolutionärer Sicht betrachtet werden.

Herr Medicus, in Ihrem Buch „Was uns Menschen verbindet. Humanethologische Angebote zur Verständigung zwischen Leib- und Seelenwissenschaften“ vermitteln Sie dem Leser Zusammenhänge zwischen Biologie, Psychologie und Philosophie. Warum kann man Menschen aus wissenschaftlicher Sicht nur begreifen, wenn man Brücken zwischen den Disziplinen schlägt? Was bedeutet „Leib- und Seelenwissenschaften“ vor diesem Hintergrund?

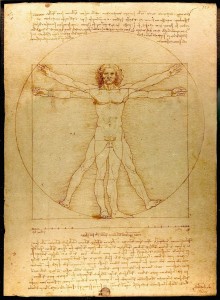

Leonardo da Vinci: Der vitruvianische Mensch. Darstellung des Menschen nach einer vom antiken Architekten und Ingenieur Vitruv formulierten Proportionsregel.

Gerhard Medicus: Der Mensch ist ein sehr komplexes Wesen, ein facettenreiches Ganzes und es gibt in unseren Außen- und Innenansichten − ich meine damit: Leib und Seele − und unseren Selbst- und Fremdwahrnehmungen immer wieder Widersprüche, die sich in der Wissenschaftsgeschichte zum Teil zu fachlichen Unvereinbarkeiten verdichtet haben. Einige dieser umstrittenen Themen habe ich in meinem Buch behandelt. Meine Ausführungen verstehe ich als Angebot der Verständigung zwischen Vertretern verschiedener wissenschaftlich fundierter Weltbilder; es gilt, einen Konsens zu entwickeln hinsichtlich des Grundlagenwissens für alle Wissenschaften, die den Anspruch haben, den Menschen möglichst umfassend zu erklären und verstehen zu wollen.

Diesem überwiegend theoretischen Aspekt steht ein praktischer gegenüber: Jeder Mensch kann nur kleine Teilbereiche seiner Welten überblicken. Das gilt auch für Wissenschaftler, deshalb sind Spezialisierungen notwendig. Mit der Zunahme des Wissens in allen Bereichen, insbesondere in den Naturwissenschaften, werden die Teilbereiche immer kleiner − Zusammenschau ist gefragt.

Der „klassische Fakultätenstreit“, wie ihn bereits Kant 1796 kritisiert hat, spiegelt das Leib- Seele-Problem wider: Naturwissenschaftler sind auf Leibaspekte, Philosophen, bzw. Kultur- und Geisteswissenschaftler auf Seelenaspekte spezialisiert: Naturwissenschaftler versuchen der „Wahrheit“ durch experimentell gestützte Theorien näherzukommen, Philosophen durch „reine“ Logik und Vernunft. Der Streit ist heute in dieser Form nicht mehr zeitgemäß. Ein verbindender Aspekt ist die Evolution, die an Leib und Seele Spuren hinterlassen hat. Die Evolution ist Gegenstand von Biologie und Ethologie.

Um Menschen zu verstehen, schlagen Sie zu Beginn Ihres Buches ein Modell vor, das einen Orientierungsrahmen für Interdisziplinarität in den Humanwissenschaften bietet. Es tauchen in diesem Modell mehrere Systemebenen auf: Molekül, Zelle, Organ, Individuum und Gruppe. Können Sie bitte einmal kurz – möglichst anschaulich – ausführen, was diese Systemebenen bedeuten?

Gerhard Medicus: Wenn wir versuchen, Bau und Funktion von Organismen zu verstehen, dann wird deutlich, dass unserem Vorstellungsvermögen jeweils nur Teilbereiche zugänglich sind. Das trifft auch für den einzelnen Wissenschaftler zu: wir können nicht umhin, nur jeweils einzelne der erwähnten Ebenen zu fokussieren. In diesem Sinne haben sich Wissenschaftler spezialisiert, zu Arbeitsgemeinschaften und Gruppen zusammengeschlossen und Disziplinen gegründet und ausgebaut. Das hat nicht nur zur Vorstellung von einem „Schichtenbau“ geführt, der aus den verschiedenen Ebenen besteht, sondern diese Vorgangsweise hat sich trotz aller Wissenslücken auch als erfolgreich erwiesen, wie etwa Ergebnisse der Medizin zeigen.

Hinsichtlich der Verbindungen und der Verschränkungen zwischen den Ebenen sind aber bis heute viele weiße Flecken auf den wissenschaftlichen Landkarten bestehen geblieben. Auch das bio-psycho-soziale Modell in Psychologie und Psychiatrie sagt nur, dass es die Verbindungen gibt, ohne sie im Detail nachzeichnen zu können. Es gibt aus wissenschaftlichen Studien und im klinischen Alltag gute Evidenz, dass sich subjektiv wahrgenommene Symptome wie Halluzinationen und Wahn durch psychopharmakologische Interventionen bessern und beispielsweise Schizophrene unter einer entsprechenden Medikation wieder mit ihrem familiären und beruflichen Alltag zurecht kommen. Wir wissen aber wenig darüber, wie Halluzinationen entstehen und warum genau die Medikamente wirken.

„Meine Ausführungen verstehe ich als Angebot der Verständigung zwischen Vertretern verschiedener wissenschaftlich fundierter Weltbilder; es gilt, einen Konsens zu entwickeln hinsichtlich des Grundlagenwissens für alle Wissenschaften, die den Anspruch haben, den Menschen möglichst umfassend zu erklären und verstehen zu wollen.“ (Gerhard Medicus)

Sie sprechen ferner von vier Grundfragen, die mit den Systemebenen zusammenhängen: Fragen nach Verursachungen, Lebensgeschichte, Anpassungswert und Stammesgeschichte tauchen auf. Wo besteht der Zusammenhang zwischen den Systemebenen und diesen vier Grundfragen?

Gerhard Medicus: Ich will das am Beispiel der Inzestvermeidung zeigen. Die Frage nach den Verursachungen lässt sich folgendermaßen formulieren: Was sind die kausalen Prinzipien hinter dem Inzest und der Vermeidung von Inzest? Die subjektive erotische Aversion, die der Inzestvermeidung zugrundeliegt, hat einen lebensgeschichtlichen Hintergrund: alle gut Bekannten der ersten sechs Lebensjahre (z. B. Familienmitglieder und Kindergartenfreunde) werden im Allgemeinen nach der Pubertät als Sexualpartner gemieden.

Die Frage nach dem Anpassungswert lautet: Welchen Zweck erfüllt die Inzestvermeidung im Leben der Individuen und in der Stammesgeschichte? Inzestvermeidung erfüllt erstens einen leiblichen Zweck: Es ist zweckmäßig, die erheblichen gesundheitlichen Risiken und Nachteile, die sich für Kinder aus inzestuösen Beziehungen ergeben können, zu vermeiden. Die erotische Aversion erfüllt beim Menschen aber auch einen psychohygienischen Zweck. Wenn (Stief-)Väter oder (Stief-)Brüder Familienmitglieder missbrauchen, dann können Inzesttraumen die Folge sein, durch die die Opfer auch Jahrzehnte später noch psychisch schwer beeinträchtigt sein können − manchen gelingt es weder eine Familie zu gründen noch erwerbsfähig zu werden. − Der seelische Zweck ist eine evolutionäre Folgeentwicklung des leiblichen Zwecks.

Welche Rolle spielt die Stammesgeschichte bei dieser Frage?

Der weiße Affe „Schneeflöckchen“: einst weltberühmt, 2003 gestorben. Spanische Wissenschafter stellten fest, dass das einst berühmteste Zoo-Tier einem Inzest entstammte.

Sobald in der Stammesgeschichte Bindungen zwischen Familien- und Gruppenmitgliedern entstanden sind, treffen potentielle Sexualpartner nicht mehr nach dem „Zufallsprinzip“ aufeinander, wie etwa bei Fischen in einem See, die sich individuell nicht kennen. Wegen der gesundheitlichen Nachteile für Kinder, die inzestuös gezeugt worden sind, hatten Vorfahren mit Inzesthemmung langfristig mehr Nachkommen als Lebewesen ohne Inzesthemmung. Durch diese Hemmung war gewährleistet, dass die Vorteile von Familien- und Gruppenbindungen nicht durch inzestuöse genetische Risiken gefährdet werden. Mehr Details zu den Ebenen und zwischen ihnen bezüglich Inzest sind bis heute noch nicht bekannt.

An diesem Beispiel löst sich die Frage, ob Inzestvermeidung primär kulturelle oder primär biologische Wurzeln hat, auf in einer differenzierteren Betrachtung. Das Phänomen der Inzestvermeidung ist beim Menschen überformt durch Gebote und Tabus, die dieses Prinzip gewissermaßen sichern.

Die Grundfragen spielen bei der Theorienbildung eine herausragende Rolle. Dies gilt für viele Bereiche menschlichen Denkens, Fühlens und Verhaltens. Ich denke an die Bindungstheorie, an Ergebnisse zu den biopsychischen Geschlechtsunterschieden, an das Konzept der Humanität, an Aggressionstheorien, Trauerforschung, Chronobiologie, evolutionäre Ethik, evolutionäre Erkenntnistheorie, evolutionäre Medizin und viele andere mehr.

Das Forschungsfeld über die Zusammenhänge zwischen den Grundfragen und den Ebenen steht noch am Anfang. Der Orientierungsrahmen, der der sich aus Grundfragen und Ebenen zusammensetzt, hilft, weiße Flecken in der Wissenschaftslandschaft aufzudecken oder interdisziplinäre Symposien transfakultär auszurichten, er verschafft eine konstruktive Distanz zu Wissenschaftsmoden, ermöglicht es, kritische Fragen zu stellen, wo Interdisziplinarität als Schlagwort benutzt wird, und er schützt jene Forscher, die ihr Wissen mit Hilfe dieses Orientierungsrahmens durchreflektieren, vor Selbstüberschätzung. Er wird von Pete Welch im englischen Wikipedia als „Periodic Table of Human Sciences“ bezeichnet. Siehe dazu auch folgenden Link: http://homepage.uibk.ac.at/~c720126/humanethologie/ws/medicus/block1/KlagenfurtPosterEFIS.pdf.

Warum Lernen zusätzliche Freiheiten ermöglicht

Widmen wir uns jetzt dem Zusammenhang zum Lernen. Warum wurde durch das Lernen der Freiheitsgrad erhöht, was die Evolution des Menschen anbelangt?

Gerhard Medicus: Ein naheliegendes Beispiel: Es ist freiheitserweiternd, wenn man lernt, schmerzhafte Erfahrungen und Beeinträchtigungen in Zukunft zu meiden, etwa einen Wespenstich oder Schlangenbiss. Es ist auch freiheitserweiternd, wenn man den Heimweg wieder findet oder erlernte Techniken, etwa eine Kokosnuss kräftesparend zu öffnen, perfektioniert und lebenslang nützen kann. Lernprozesse ermöglichen viel raschere Anpassungen als Mutation und Selektion.

Interessant sind die Unterschiede, die sich für Lernprozesse ergeben, wenn entweder positiv oder negativ wahrgenommene Reize (in der lerntheoretischen Umgangssprache als „Belohnungen“ oder „Bestrafungen“ bezeichnet) eingesetzt werden. Durch Belohnungen − auch durch die Befriedigung von Neugier − erreicht man, wie man aus der Pädagogik weiß, eine bessere intrinsische Motivation und weitaus differenziertere Lernergebnisse und das zum Teil im Rahmen von Lernprozessen, die sich über Jahre und Jahrzehnte hinziehen − z. B. beim Erlernen eines Musikinstruments. „Schmerzliche“ negative Erfahrungen führen sehr rasch zu Lernergebnissen, insbesondere zu Vermeidungsverhalten. Das kann immer wieder sehr nützlich und notwendig sein.

Verglichen mit einem Affen: Worin gründet sich die Sonderstellung des Menschen, was seine Lernfähigkeit betrifft? Reden wir jetzt nur von kognitiven Fähigkeiten?

Gerhard Medicus: Ich vermute, dass es keinen Verhaltensbereich gibt, in dem nicht menschliche Sonderstellungen festgestellt werden könnten, das gilt auch für Lernbereitschaften. Eine ganz besondere Lernbereitschaft, die nur dem Menschen vorbehalten ist, ist der Spracherwerb: Interessant ist, dass wir die einzigen Primaten sind, die (Tier-)Stimmen nachmachen, also „spotten“ können und nur wir können Wörter nachsprechen sowie gelernte Wörter in grammatische Regeln eingebettet, als Symbole verwenden. Wir haben dazu spezialisierte Rindenareale, die sogenannten Sprachzentren, in unserem Gehirn ausgebildet.

Was bedeutet Lernen im Verhältnis zu den Systemebenen Molekül, Zelle, Organ, Individuum und Gruppe? Können Sie dazu kurz auf die Entwicklung des menschlichen Gehirns und dessen Anpassung an die Umwelt eingehen?

Was bedeutet Lernen im Verhältnis zu den Systemebenen Molekül, Zelle, Organ, Individuum und Gruppe? Können Sie dazu kurz auf die Entwicklung des menschlichen Gehirns und dessen Anpassung an die Umwelt eingehen?

Gerhard Medicus: Meines Wissens hat man bisher das Wie des Lernens am detailliertesten bei der Meeresnacktschnecke Aplysia erforscht. Bei Wirbeltieren weiß man dazu nur wenig. Man weiß, dass Lernen bei letzteren mit Dendritenwachstum, also Wachstum von Nervenzellen zu tun hat.

Individuell Gelerntes geht bei vielen Tierarten mit dem Tod des Individuums verloren. Ein Lernprozess, der bei höheren Organismen auf der Familien- und Gruppenebene diesen Wissensverlust umgeht, ist die Weitergabe von Wissen − dann spricht man von Tradition. Erste Traditionen waren z. B. Futtertraditionen und das Weitergeben von Wissen über gefährliche Beutegreifer.

Die Erschaffung einer zweiten künstlichen Umwelt

Betrachtet man die Anpassung an die Umwelt, so ist in der neueren Evolutionsgeschichte des Menschen erstaunlich, wie der Mensch eigene Kulturleistungen hervorgebracht hat, die so nicht in der Umwelt vorhanden waren. Man denke dabei beispielsweise nur an die rapide Entwicklung der Wissenschaft und Technik − ausgehend vom 20. Jahrhundert bis zum heutigen Tag. Wie betrachten Sie diese Entwicklung? Schafft sich der Mensch um sich herum eine zweite künstliche Umwelt?

Gerhard Medicus: Jeder Organismus verändert seine Umwelt und macht sich seine ökologische Nische. So haben Blaualgen vor etwa 2,4 Milliarden Jahren so viel Sauerstoff in die Atmosphäre freigesetzt, dass aus einer reduzierenden sauerstofffreien eine oxidierende sauerstoffhältige wurde. Weil damals für viele Lebewesen gasförmiger Sauerstoff giftig war, wurde durch die oxidierende Atmosphäre ein globales Artensterben ausgelöst. Ein kulturhistorisches Beispiel vom kreativen „Umweltbeherrscher“ Mensch ist die Nutzung des Feuers seit etwa einer Million Jahren, das seinerzeit täglich immerhin 24 Stunden lang gehütet werden musste. Unsere Vorfahren haben es zum Erhitzen der Nahrung verwendet, weil erhitzte Nahrung leichter verdaulich und ergiebiger ist als Rohkost. Eine weitere Revolution war die Erfindung von Ackerbau und Viehzucht vor knapp 10.000 Jahren.

Der Gedächtnisforscher Eric Kandel hat an der Meeresschnecke Aplysia die molekularen Mechanismen des Lernens untersucht. Aplysia atmet durch Kiemen, die sich aus dem Hinterteil ausstülpen. Weil die Kiemen sehr empfindlich sind, zieht die Schnecke sie bei Gefahr, oder wenn ein Forscher das Tier in der Nähe der Kiemen berührt, ein. An diesem Reflex konnte Kandel das Lernverhalten studieren. Und was noch ganz entscheidend für Hirnforscher ist: Die Schnecke hat nur verhältnismäßig wenige Nervenzellen, in etwa 20.000.

Auch Frühmenschen haben vermutlich schon Tierarten ausgerottet und ganze Landstriche und Inseln entwaldet und sich damit zum Teil ihrer Lebensgrundlage beraubt. Für alle Kulturen ist es wichtig, die Frage im Auge zu behalten, welche Regeln, Moralen, Gesetze und Normen wir für eine durch uns selbst veränderte Welt benötigen, um sie nachhaltig zu bewirtschaften. Das gilt auf der Ebene der Individuen für die Gesundheit von Personen an Leib und Seele, das gilt für alle Populationen dieser Welt und das gilt für die globale Ökologie.

Der amerikanische Hirnforscher Gary Small behauptet, dass der Gebrauch von digitalen Medien und das Aufwachsen in derartigen Kontexten biochemische Prozesse auslösen würde, die nachhaltige Veränderungen in den Gehirnen auslösen. Wie betrachten Sie eine derartige Hypothese? Kann die Fortschreitung der Digitalisierung in der Kultur der Menschen zu evolutionären Sprüngen führen?

Gerhard Medicus: Die Veränderungen gibt es wahrscheinlich bei einzelnen Menschen, also individuell, und auch überindividuell: Es gibt Indizien für die Hypothese, dass die Auseinandersetzung mit der Logik und mit den Gesetzen, die hinter Computerprogrammen stehen, unter bestimmten Bedingungen die kognitive Leistungsfähigkeit und Reaktionsgeschwindigkeit steigern können. Und bezüglich überindividueller Veränderungen und Vorteilen seien etwa Suchmaschinen und Wikipedia erwähnt. Auf diese Weise können viele Erfindungen und Entdeckungen zum Vorteil aller „User“ eingesetzt werden.

Aber natürlich haben alle Erfindungen auch eine problematische Seite, wenn sie „dysfunktional“ eingesetzt werden und Bereitschaften und Bedürfnisse bedienen, die Menschen an sinnvollen und notwendigen Tätigkeiten und Entwicklungen behindern. Das kann auch für digitale Medien gelten: Seit der Jahrhundertwende ist etwa der computergestützte Verwaltungsaufwand in Krankenhäusern in einem so extremen Ausmaß gestiegen ist, dass das Burnout-Risiko für viele Mitarbeiter erheblich gestiegen ist. Ein anderes Beispiel sind Nutzer, die suchtartig gewissen Spielen und Foren verfallen sind und infolgedessen andere Bereiche des Lebens vernachlässigen und ignorieren. Das gilt ganz besonders für Kinder, sie sollten ja die Vielfalt der Welt in möglichst vielen Facetten kennenlernen.

Über etwaige epigenetische Folgen des digitalen Zeitalters weiß man meines Wissens noch nichts.

„Es gibt Indizien für die Hypothese, dass die Auseinandersetzung mit der Logik und mit den Gesetzen, die hinter Computerprogrammen stehen, unter bestimmten Bedingungen die kognitive Leistungsfähigkeit und Reaktionsgeschwindigkeit steigern können.“ (Gerhard Medicus)

Soziale Interaktionen und digitale Kultur

Zur Umwelt gehören auch soziale Interaktionen. Sie schreiben in Ihrem Buch, dass in Stammeskulturen nur mit einer begrenzten Anzahl von Artgenossen Sozialkontakte gepflegt werden. Wie sieht dieser Befund für sozial ausdifferenzierte Gesellschaften wie der unsrigen aus?

Gerhard Medicus: Diese Frage lasse ich Charles Darwin höchst persönlich beantworten, 1871 hat er geschrieben: „Wenn der Mensch in der Cultur fortschreitet und kleinere Stämme zu größeren Gemeinschaften vereinigt werden, so wird das einfachste Nachdenken jedem Individuum sagen, dass es seine socialen Instincte und Sympathien auf alle Glieder der Nation auszudehnen hat, selbst wenn sie ihm persönlich unbekannt sind. Ist dieser Punkt einmal erreicht, so besteht dann nur noch eine künstliche Grenze, welche ihn abhält, seine Sympathie auf alle Menschen aller Nationen und Rassen auszudehnen.“ (Darwin 1871, deutsche Ausgabe von 1910, S 135).

Freilich gilt es noch viel zu lernen, bis es gelingen kann, Darwins Vision global umzusetzen. Wir sind auch, wie die Kulturgeschichte zeigt, lernfähig, wen wir zu „unserer“ Gruppe zählen und wen nicht. Immerhin ist es gelungen, die Tötungsrate von kriegerischen Stammeskulturen in unserer Kultur in Europa auf ein Hundertstel zu senken, die Kriege eingerechnet. Wie Wulf Schiefenhövel recherchiert hat, starb ein Viertel der Männer in kriegerischen Stammeskulturen eines gewaltsamen Todes. Selbstverständlich ist der Mensch auch zu Mitgefühl gegenüber Fremden fähig. Und es war auch Darwin, der die kulturhistorische Entstehung der Goldenen Regeln mit seinen Vorstellungen zur Evolutionären Ethik auf ein biopsychisches Fundament gestellt hat.

Facebook zählt als soziales Medium im Internet mittlerweile eine Milliarde Menschen. Im Durchschnitt hat dort jedes Mitglied „400 Freunde“. Wie erklären Sie sich derartige Sozialkontakte? Sind das einfach nur oberflächliche Kontakte oder erste Indikatoren für ein grundlegend verändertes Bindungsverhalten?

Gerhard Medicus: Ich glaube, dass in Stadtkulturen die Streuung zunimmt, wie viele Freunde jemand hat oder nicht hat. In Stammeskulturen und im Dorfleben hingegen waren bis in die Mitte des letzten Jahrhunderts persönliche Bindungen relativ gut und mit weniger Streuung über mehr oder minder alle Mitglieder des Stammes verteilt. Heute vereinsamen auf der einen Seite viele Menschen und auf der anderen Seite lebt ein großer Teil lebenslang gut vernetzt. Das Internet wird uns genauso wenig mehr echte Freunde bescheren, wie uns das Auto dazu verholfen hat, und unsere Bindungsbereitschaft und -abhängigkeit wird sich durch die scheinbar unendlichen Möglichkeiten des Internet wohl kaum verändern. Möglicherweise – das sagen soziologische Untersuchungen – weckt es die Illusion, immer noch geeignetere Partner und Partnerinnen zu finden.

Natürlich erleichtern die neuen Möglichkeiten das Kennenlernen von Menschen. Sie bieten hoffentlich auch die Chance zu mehr Beteiligung am öffentlichen Leben, zu mehr Transparenz und Machtkontrolle und ermöglichen eine Erneuerung der Demokratie. Das ist meine Hoffnung an diesen technischen Fortschritt.

Das Interview führte Marcus Klug mit Dr. Gerhard Medicus.

Dr. Gerhard Medicus ist Oberarzt an der Tagesklinik der Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie des Landeskrankenhauses Hall in Tirol und lehrt als ehemaliger Schüler von Rupert Riedl und Irenäus Eibl-Eibesfeldt seit fast 25 Jahren am Institut für Psychologie der Universität Innsbruck das Fach Humanethologie (Verhaltensforschung am Menschen). Eine Einführung in die Humanethologie und weitere Informationen zu diesem Fach gibt es auf folgender Seite: http://homepage.uibk.ac.at/~c720126/humanethologie/. Siehe außerdem Wikipedia-Eintrag. Kontakt: gerhard.medicus@uibk.ac.at.

Dr. Gerhard Medicus ist Oberarzt an der Tagesklinik der Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie des Landeskrankenhauses Hall in Tirol und lehrt als ehemaliger Schüler von Rupert Riedl und Irenäus Eibl-Eibesfeldt seit fast 25 Jahren am Institut für Psychologie der Universität Innsbruck das Fach Humanethologie (Verhaltensforschung am Menschen). Eine Einführung in die Humanethologie und weitere Informationen zu diesem Fach gibt es auf folgender Seite: http://homepage.uibk.ac.at/~c720126/humanethologie/. Siehe außerdem Wikipedia-Eintrag. Kontakt: gerhard.medicus@uibk.ac.at.

.